人手間料理こあき

富山県高岡市福岡町赤丸657GoogleMap

080-5784-2833

営業時間

ランチタイム 11:00〜14:00

カフェタイム 14:00〜16:30(16:00L.O)

水曜日、木曜日定休

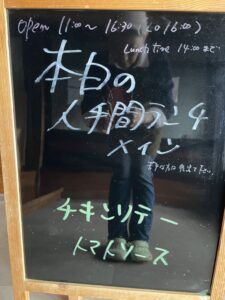

2月 6日から2月10日までの人手間ランチ

人手間ランチメインはチキンソテートマトソースです。

皆様のご来店心よりお待ちしております。

こあきの日々

柚子を食べるレシピ

富山県南砺市庄川町ではゆずが特産品で各家庭にゆずの木が 1本ずつ配られているそうです。

私の周りにもゆずの木を持っておられる方がたくさんおられて、時期になるとたくさんいただきます。

ゆずには大きく分けて、 3つの種類があり、一般的な本柚子、鶏の卵より少し大きい柚子です。

あと一回り小さいピンポン玉くらいな花柚子、ソフトボールよりちょっと大きいくらいの鬼柚子があります。

鬼柚子は実は少し品種が違って、文旦の仲間だそうで、獅子柚子とも呼ばれています。

縁起物にもなるので店内に置くのですが、とても爽やかな香りがします。

最近の品種はトゲも種も少なくなっているそうなのですが、昔ながらの本柚子を収穫する際は、高枝切り鋏などを使用して、手を怪我しないよう気合いを入れないと、トゲで大変な目に合います。

毎年たくさんいただいて色々に加工しますが、先日、庄川町のお料理屋さんに伺った時に出されていた柚子が美味しくて、作り方を教えていただきました。

お料理屋さんの庭でもたくさん柚子がなるので、季節になると、板前さんが樹上で完熟した柚子を木からもいできて、スライスしてお醤油をつけ、柚子の刺身として召し上がっていたそうです。

そのスライスの残りを、お醤油とお砂糖で一晩寝かせてみたのが、このレシピのルーツだそうです。

漬けた次の日から食べられるとのことで、まだ柚子が残っていたので早速試作。

調味料のベストな配合を幾つかためしてみたのですが、

柚子1 砂糖0.5 濃口醤油0.3

これに落ちつきました。

漬け込む時に種も一緒に入れてください。種からトロミが出て、果肉や皮と調味料がよく馴染みます。

柑橘系が好きで皮ごと食べられるなら、ご飯のお供になります。

フリーザーバッグに小分けし冷凍しておけば、 長期保存も可能で1年中食べられます。

柚子味噌やポン酢、ゆずジャムも作ったけれども、まだ余ってる……。という時に是非試してみてください。

これからは柚子を新鮮なうちに完全消費出来そうです。

こちらのレシピは、こあきのnoteでも紹介しております。noteもぜひご覧ください。

こあきのnote『ゆずを食べるレシピ』

白菜をどう使うか

白菜は一年を通して、どこでもいつでも手に入り、お手頃な価格のとても優秀なお野菜です。

味に個性があまりないこともあり、炒め物、煮物、漬物、サラダなど、何にでも使えます。

そんな白菜も今が旬。この寒さで葉っぱの中に甘みをギュッと溜め込んでくれるのです。

こあきでは、ほぼ毎日、薄揚げ、人参と一緒に煮物として使うことが多いのですが、高さのあるフライパンに、材料と調味料だけ入れて最初強火で蓋して煮ると、白菜から水分が一気に出て、自然な甘味が出てくれます。あとは好みの柔らかさになるまで蓋を外して煮ます。

白菜はアブラナ科です。アブラナ科と言えば大根、キャベツ、ブロッコリー、小松菜などよく食卓で見かける野菜たちです。

春の畑では冬の間に収穫せず残った白菜からトウダチした白菜の花が菜花になって黄色い花を咲かせます。勿論、アブラナ科なので、アクの少なめの食べやすい菜花としておいしくいただけます。知り合いの方の畑で見つけたら一度お試しください。

白菜の魅力は水分量の多さですが、その水分を旨味として逃さず一緒に食べたいです。

生で薄く切って、軸をシャキシャキサラダで食べるのもおすすめですが、すぐ水分が出てくるので、ドレッシングは食べる直前にかける様にしましょう。

おすすめレシピとして、洗って薄めに切った白菜を使ったものをいくつか。

白菜、柑橘をハーブソルトで和えてオリーブオイルをかけてサッパリサラダ。

醤油麹、刻み昆布、梅肉と和えたり。どれも切ってすぐ和えて食べられます。白菜の水分も一緒にいただきましょう。

普段、きゅうりや大根などで浅漬けを作る時は塩をふって5分ほどおき、きゅっと水気を絞ってから、調味液酢や塩こうじなどを塩辛くならない程度に野菜と合わせるイメージなのですが、

白菜の場合は水分が出るか出ないかのしんなりした程度が食べ頃かと思うので、塩をせず、そのまま調味料、塩麹、お酢、塩昆布などと混ぜて食べられるところがお手軽です。

しっかり漬けた白菜の代表はやはりキムチでしょう。白菜の旨味もヤンニョムもしっかり絡まり、鍋にも炒め物にも使えます。

白菜の軸と葉の部分は、まるで違う野菜のようで、火が通る時間も違います。

炒め物にする時は軸を削ぎ切りに薄く切っておくと短時間で火が通りやすくなり、食感を残しやすくなります。

昔、ロール白菜を作った時に、お弁当用に多めに作って次の日にお弁当箱に詰める時、煮込みすぎて白菜がクタクタに溶けて中身が出てきてしまいました。それはそれで美味しいんですがお弁当にはイマイチでした。

子供の時に調理実習で辣白菜(ラーパーツァイ)

を作った時に、おいしくて衝撃を受けたのですが、未だに納得のいく辣白菜を作れません。いつか副菜に出したいなあ。

こあきからのお知らせ

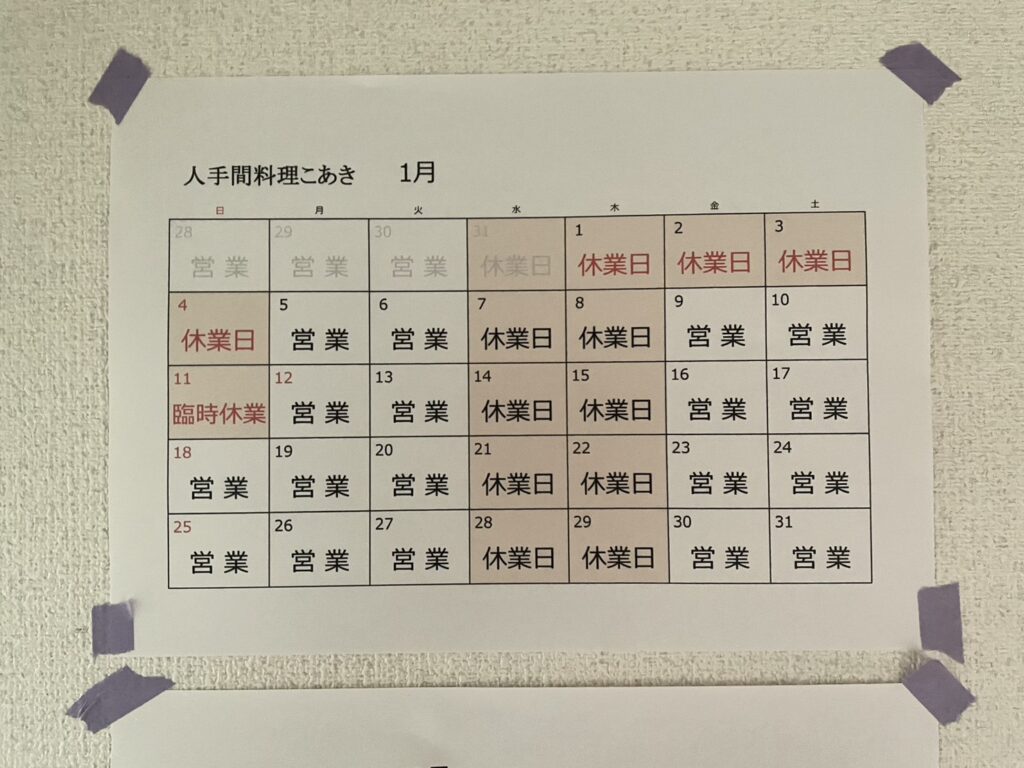

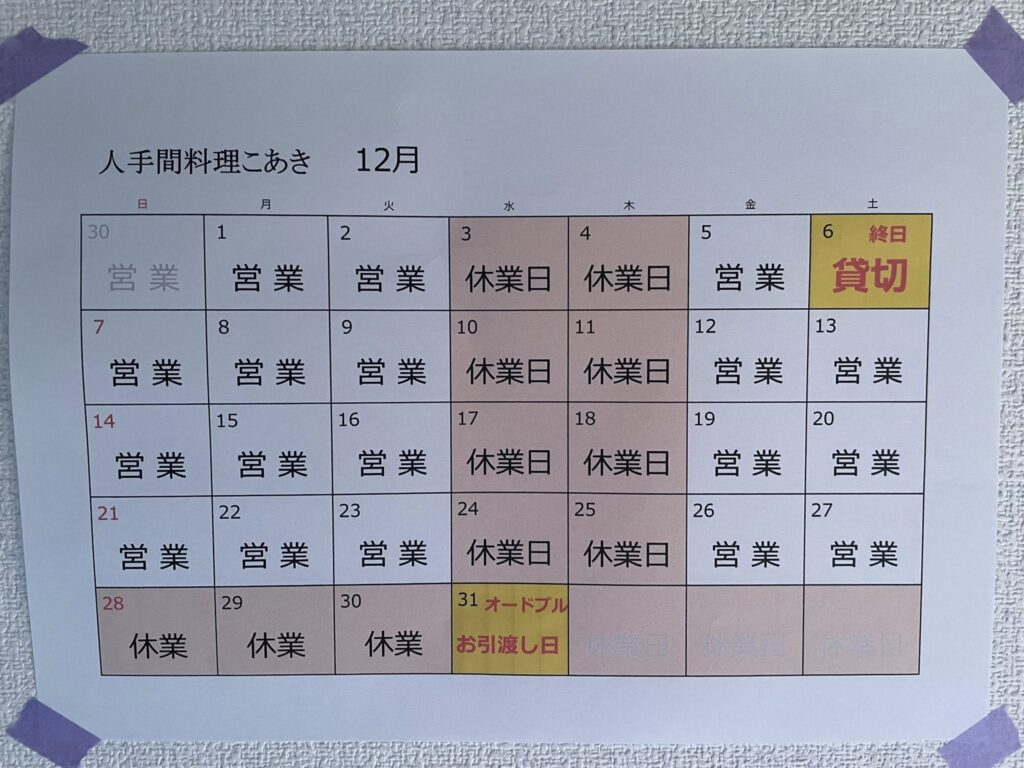

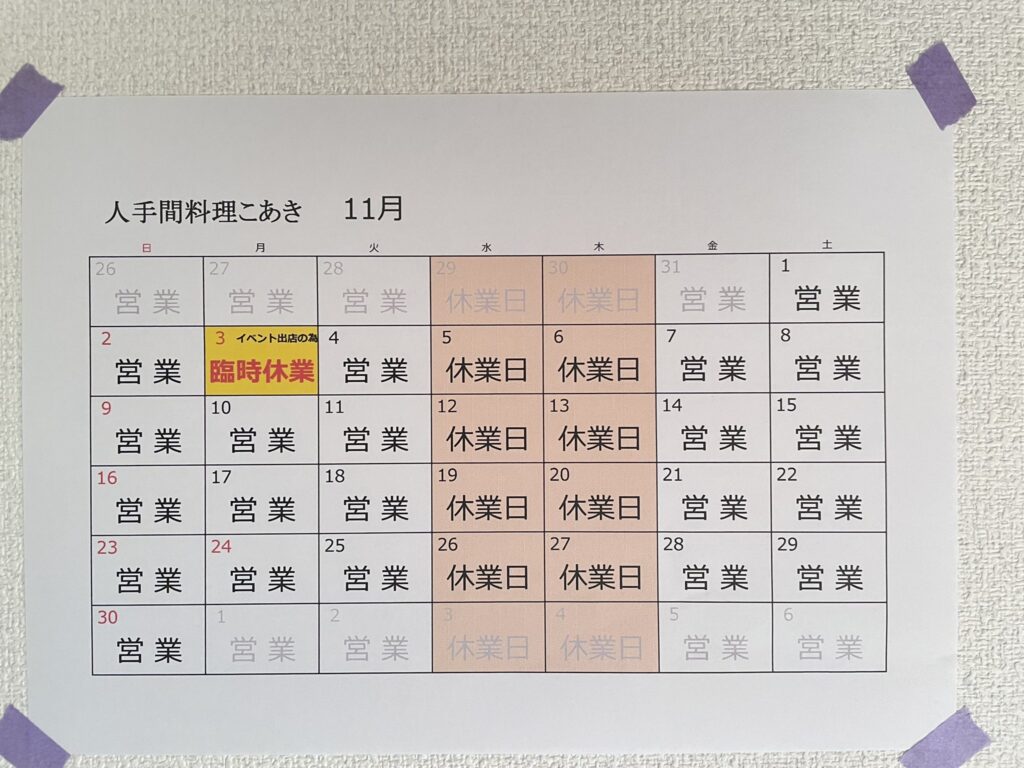

11月の営業カレンダー

2025年11月の営業カレンダーです。

3日はふくおか産業フェスティバルに出店のため、臨時休業です。